Fau Ries, wann haben Sie zuletzt Schach gespielt? Überhaupt nicht. (lacht) Ich kann das gar nicht.

Ich frage deshalb, weil Mitglieder des Wu-Tang Clans wie GZA und RZA als leidenschaftliche Schachspieler gelten. Sie sind nie zu einer Partie herausgefordert worden? Nein, nie. Ich habe gleich klargemacht, dass ich das nicht kann und auch nicht lernen will.

En passant hat es das neunköpfige Hip-Hop-Kollektiv geschafft, 1993 mit dem Debütalbum „Enter the Wu-Tang (36 Chambers)“ Rap und das königliche Spiel zu verbinden. Hat dieser Ansatz zum Erfolg beigetragen? Ich weiß nicht, ob die Schachgeschichte den Erfolg beeinflusst hat. Dieser Aspekt ist schön und zeigt, dass der Clan sehr intelligent und ein Spiel spielt, bei dem man nachdenken muss, es ist strategisch und langsam - der Gegensatz zum Gangsta-Rap. Dass Drugdealer Schach spielen können, war zur damaligen Zeit ungewöhnlich. Was aber eher für Aufsehen gesorgt hat bei den Fans, waren die Bezüge zum Kampfsport, Kung-Fu, zu Shaolin...

Auf dem Debütalbum zu hören gibt es harte Lyrics aus dem Alltag der damals jungen Männer, die in den von Drogenkonsum und Kriminalität geprägten Projects auf Staten Island lebten. Die Beats sind rau, roh und düster, versetzt mit eben Samples aus Martial-Arts-Filmen. Das klingt zunächst wenig einladend und erfolgversprechend... Am Anfang hatte ich gar keine, eher eine negative Meinung dazu, als ich die Musik gehört habe. Wem soll ich das verkaufen? Wer soll unsere Zielgruppe sein? Diese Art der Produktion, der Sound, das Minimalistische und die Messages, das war im Grunde damals, Anfang der 90er Jahre, neu. Ich war ab 93 in New York. 94 habe ich angefangen, mit der Band zu arbeiten. Man konnte sich nicht vorstellen, wie Hardcore-Hip-Hop in Europa und außerhalb des amerikanischen Marktes aufgenommen wird. Aber: Das war eben mein Arbeitsfeld, internationales Marketing. Am Anfang hatte ich große Zweifel...

Wann hat sich das gelegt? Ich habe die Bandmitglieder persönlich kennengelernt, jeden einzelnen. Und ich habe gemerkt, dass da mehr hinter ist als das, was sich in dem Sound präsentiert. Jeder hat eine sehr interessante, teilweise dramatische oder sogar traumatische Lebensgeschichte. Ich konnte den tieferen Sinn der Messages in den Texten verstehen. Das war der Wendepunkt damals: Ich hatte Vertrauen, dass es klappen könnten.

Die Bandmitglieder gelten als sehr, sehr gute Geschichtenerzähler... Absolut, sie waren „street narrator“, die Berichterstatter der Straße. Die Jungs waren im Grunde genommen wie Reporter oder Journalisten, die in ihren Texten das dokumentiert haben, was in ihrem täglichen Umfeld passiert ist.

Als Sie damals über Umwege die Herausforderung erhielten und annahmen, dem Wu-Tang Clan international Erfolg zu verschaffen, waren Sie Ende Zwanzig - eine Frau in der von Männern geprägten Musikindustrie. Sie als Fan von Rock-Musik trafen auf Gangster-Rapper aus dem schwarzen Ghetto und mussten zusammenarbeiten. Wie war das? Es war ein beidseitiger Kulturschock. Der Clan war natürlich mir gegenüber misstrauisch, sie hatten keinen Kontakt zu Weißen, lebten in ihrer abgeschotteten Welt, in ihrem schwarzen sozialen Brennpunkt, wo es Armut und Gewalt gab. Kontakt zu Weißen hatten sie nur mit Lehrern in der Schule, Polizisten und anderen Autoritätspersonen wie Beamten. Sie hatten keine weißen Freunde, keine weißen Verwandten. Der Clan war in seiner Bubble - und ich war in meiner Bubble. (lacht) Ich kam aus dem schönen Ladenburg zwischen Mannheim und Heidelberg, einem Städtchen mit Fachwerkhäusern, Kopfsteinpflaster und einer mittelalterlichen Altstadt, von den Römern gegründet. Ich kam aus einer Mittelstandsfamilie, meine Eltern waren Lehrer. Das war ein Kulturschock, auch ein musikalischer: In Deutschland hatte ich damals unter anderem mit Guns ‘n‘ Roses, Aerosmith, Nirvana, Sonic Youth und Cher zusammengearbeitet.

Hat das auch einen Reiz ausgemacht, diese Herausforderung in einem unbekannten Umfeld? Im ersten Moment war es eher so, als würde man jemanden ins kalte Wasser werfen. Ich hatte keine Referenzen, keine Vorkenntnisse. Allerdings habe ich schnell erkannt, dass man den Wu-Tang Clan, diese Band nicht bluffen oder anlügen kann. Das hätten die Jungs sofort gemerkt, Streetgangs merken das. Ich habe dem Clan gesagt: Ich weiß nicht, was ihr tut. Ich bin kein Hip-Hop-Fan. Für mich ist das ganz, ganz neu. Wir müssen bei null anfangen. Ihr müsst mir quasi alles erst mal erklären, meine Mentoren und Lehrer werden, um mich dahin zu bringen, dass ich diese Musik verkaufen kann. Wenn ich nicht verstehe, worum es geht, wenn ich die Message, die Ideologie nicht verstehe, dann kann ich mich nicht für euch einsetzen. Im Nachhinein war es gut, dass ich so ehrlich, vielleicht naiv, war. Der Clan hat mich unter seine Fittiche genommen und vieles erklärt. RZA hat mich jeden Abend mitgenommen in sein Studio, wo er Method Mans erstes Album „Tical“ produzierte.

Zum Weiterlesen

Eva Ries (mit Annette Utermark): „Wu-Tang is forever. Im engsten Kreis der größten Band der Welt“, Verlag: Benevento, 240 Seiten, 28 Euro, ISBN: 9783710901461.Wann hat es Klick gemacht zwischen Ihnen und der Gruppe? Ein Schlüsselerlebnis kam erst später, bei der ersten Europatour. Damals hatte der Wu-Tang Clan entschieden, dass ihr Manager „Mook“ nach Hause fliegen muss und ich bleiben darf - da ging es um Loyalität, es war auch ein Machtspiel zwischen dem Manager und mir, das muss man so klar sagen. „Mook“ wollte einem Kamerateam verbieten, Method Man beim Rauchen eines Joints zu filmen. Das hatte ich allerdings den Medien erlaubt. Da ging es um meinen Kompetenzbereich. Ich bin zur Band gegangen und hab gesagt: „Entweder er oder ich, ihr müsst euch entschieden.“ Method Man sprach am nächsten Tag mit den anderen vom Clan. „Mook“ wurde dann während einer Busfahrt in der englischen, verregneten Pampa ausgesetzt - als Strafe. Ich durfte bleiben. Ein krasses Statement. Eigentlich macht man so etwas nicht, wenn man bedenkt, dass „Mook“ mit dem Clan aufgewachsen war...

Sie haben den Wu-Tang Clan mal als „dysfunktionale Familie“ beschrieben: Welche Rolle nahmen Sie dabei ein? Abwechselnd die der „Big Mama“, der Therapeutin und des Schiedsrichters, wenn es intern Streit gab, und den gab es oft.

Welche Verbindung hatten Sie zu Ol‘ Dirty Bastard, dem wohl verrücktesten und am schwierigsten zu greifenden Charakter der Gruppe? Auf ihrem Instagram-Account erinnern sie regelmäßig an „ODB“, der 2004 an einer Überdosis verstarb... Komischerweise war ich am besten mit ODB befreundet. Er war ein charmanter Typ, auf der einen Seite nach außen hin verrückt, auf der anderen Seite ein liebevoller Mensch mit einem guten Herzen. Wobei er wirklich ein abgezockter Gangster war. Einer mit einem weichen Kern und einer Vorliebe für mich: Er hat sich oft zu mir gesetzt, mit mir gesprochen, meine Nähe gesucht - und auch Verwundbarkeit gezeigt. Das ist etwas, was ich hoch anrechne - gerade bei den harten Männern, die irgendwann mal am Ende ihres Lateins, ihrer Kräfte sind und dann Hilfe suchen. Er wollte ja auch unbedingt in meine Familie integriert werden, den Namen meiner Tochter auswählen, der Patenonkel werden...

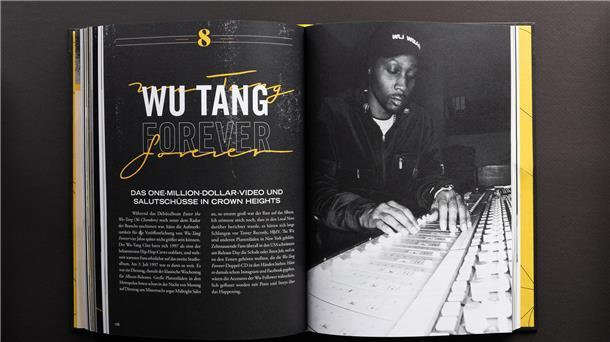

Auf 240 Seiten berichtet Eva Ries über ihre Zeit mit dem Wu-Tang Clan und in der Musikindustrie. Mit RZA vom Wu-Tang Clan (Foto) arbeitet sie heute noch zusammen. Foto: Benevento Verlag

Was ist daraus geworden? ODB durfte den Zweitnamen meiner Tochter Melina Xanadu aussuchen, das Patenonkelding habe ich abgelehnt. Ich habe ihm gesagt: „Ich weiß deinen Wunsch zu schätzen, ich bin geschmeichelt - aber das ist zu viel für dich, du hast selbst so viel um die Ohren.“ ODB hatte ja 13 Kinder mit sieben verschiedenen Frauen.

Sie haben als internationale Musikmanagerin und Marketingexpertin für verschiedene Labels gearbeitet und sich dann selbstständig gemacht: Was hatte Sie zu der Entscheidung bewogen? Ich habe damals meinen Job bei RCA (ein Musiklabel, Anm. d. Red.) wegen Umstrukturierungen verloren und aus der Not eine Tugend gemacht, das heißt: in New York meine eigene Firma gegründet.

Mit RZA, der einer der einflussreichsten Männer im Musikgeschäft ist, arbeiten Sie weiter zusammen. Was steht als Nächstes an? Wir haben mehrere Projekte, unter anderem die Doku „The World According to RZA“. Die Folgen habe ich bereits geschrieben. Die erste Episode haben wir in Japan abgedreht, mit einer japanischen Hip-Hop-Künstlerin. Die Idee ist, dass RZA in verschiedene Länder reist und mit örtlichen Rap-Artists einen Song aufnimmt und wir filmen das Ganze. Daraus soll eine Geschichte werden, die sich mit dem kulturellen Austausch beschäftigt. Wir wollen zeigen, dass sich Hip-Hop, diese „african american art form“, längst in der ganzen Welt etabliert hat, in verschiedenen Ausprägungen und natürlich Sprachen. Es geht um die Evolution des Hip-Hop, die Internationalität dieser Musikrichtung.

„Die Jungs waren im Grunde genommen wie Reporter oder Journalisten, die in ihren Texten das dokumentiert haben, was in ihrem täglichen Umfeld passiert ist.“

Gibt es eigentlich ein Wiedersehen mit dem Wu-Tang Clan am 6. Juni? Dann tritt die Band gemeinsam mit einer anderen Rap-Legende, Nas, in Berlin auf... Ich habe den ehrenvollen Job, die Afterparty zu organisieren. Ich werde einen guten Club finden. Einen mit Dachterrasse.

Welche Rolle spielt eigentlich der Veranstaltungsort bei Ihren Lesungen? Am 28. April lesen Sie in der Petruskirche in Bremerhaven aus Ihrem Buch... Das war die Entscheidung der Arbeitnehmerkammer. Ich bin kein religiöser Mensch. Mir ist es recht egal, wo die Lesungen stattfinden. Ich hoffe, dass es der richtige Ort ist und vertraue dem Veranstalter. (lacht)

Was erwartet die Besucher an dem Abend? Es ist ausgemacht, dass ich einen Moderator an meiner Seite haben werde: Martin Seliger. Ein Soziologe von der Universität Bremen, der unter anderem das Buch „Soziologie des Gangstarap. Popkultur als Ausdruck sozialer Konflikte“ geschrieben hat. Die Idee ist, dass er mich durch den Abend führt und ich Auszüge aus dem Buch lese, alles weitere aber in der Diskussion erörterte. Ich bin der Meinung, dass das lebendiger ist und interessanter für die Zuschauer. Wir können auch auf Fragen eingehen. Ich lese nicht eineinhalb Stunden aus meinem Buch vor - das wäre der Kuss des Todes, langweilig und anstrengend.

Waren Sie denn schon mal in Bremerhaven? (lacht) Nein, auch das ist Neuland. Ich war, glaube ich, auch noch nie in Bremen. Ich bin gar nicht so oft im Norden, klar, öfter in Hamburg, aber das Nördlichste war die Insel Fehmarn. Es ist leider auch beschwerlich, von Mannheim nach Bremerhaven zu kommen - mir steht am Freitag eine grausame Zugfahrt bevor. (lacht) Wenn die Deutsche Bahn mitspielt und mich pünktlich hinbringt, bin ich ja schon froh.

Falls es jemanden geben sollte, der noch nie vom Wu-Tang Clan und dessen Musik gehört: Wie würden Sie beides beschreiben? Es geht um neun schwarze junge Männer aus einem schwarzen sozialen Brennpunkt, in dem es Armut und Gewalt gibt. Sie waren vorbestrafte Kriminelle, Drogendealer, die im Gefängnis saßen - und die es geschafft haben, ihrer Herkunft zu entkommen - durch die Musik, den Hip-Hop. Als sie damals damit angefangen haben, klang die Musik brutal und minimalstisch. Aber die Texte haben den Geist der Zeit getroffen und den Weißen vermittelt, wie das Leben im Ghetto war.

Welches ist Ihr Lieblingslied des Wu-Tang Clans? „C.R.E.A.M.“ Das war das erste Mal, dass die Band einen Hit hatte, einen Undergroundhit. Ein Song, der damals aus jeder Boombox dröhnte. „Triumph“ vom zweiten Album „Wu-Tang Forever“ gehört auch dazu. Im Video dazu hatte ich sogar einen ganz kleinen Auftritt. „Bring da Ruckus“ von „Enter the Wu-Tang (36 Chambers)“ ist voller Energie, mit dem Song startet der Clan traditionell seine Live-Auftritte... Ach, ich könnte endlose viele Lieder aufzählen.

Warum haben Sie das Buch Ihrer Tochter Melina Xanadu gewidmet? Weil sie meine größte Inspiration ist!

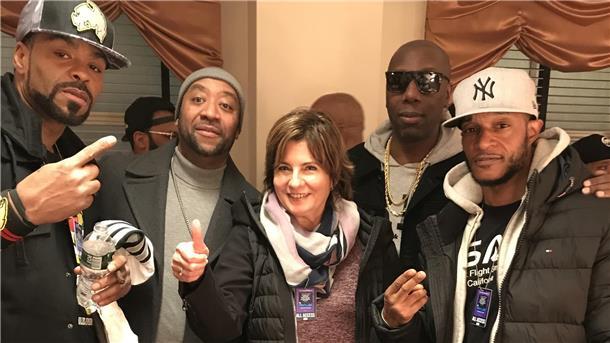

Eva Ries und DJ Mathematics, der zu den Produzenten des Wu-Tang Clans gehört und das ikonische Fledermauslogo entwarf. Foto: Ivo Klujce